Les métiers de l'archéologie au LAT

Les métiers de l'archéologie au LAT

Le Laboratoire Archéologie et Territoires est une des quatre équipes de l’UMR 7324 CITERES, une unité mixte de recherches interdisciplinaires. Le Lat, dirigé par Philippe Husi, regroupe des archéologues et des historiens, et réunit des chercheurs de plusieurs institutions de la région Centre-Val de Loire. Ces derniers exercent un éventail de métiers aux compétences très variées.

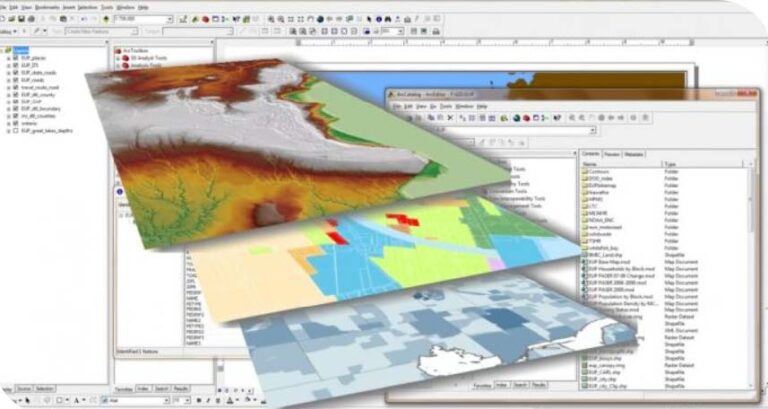

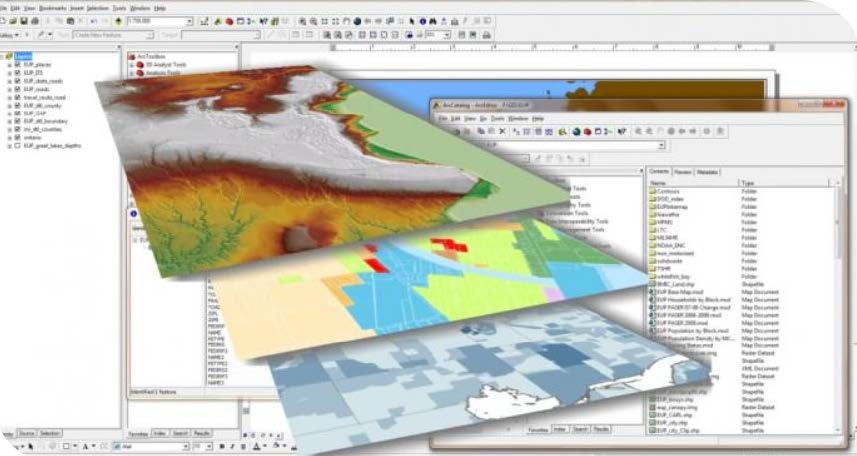

Analyse spatiale en archéologie

Analyse spatiale en archéologie

Analyse spatiale en archéologie

On peut considérer que l’information archéologique est spatiale par nature et que la production de documentation cartographique est inhérente à la pratique archéologique, quelle que soit la démarche utilisée, de la prospection à la fouille.

L’archéologie spatiale est fille de l’archéologie processuelle, courant de pensée qui s’est développé dans les années 1960. Elle ambitionne de placer les objets archéologiques analysés dans leur dimension spatiotemporelle au sein de leur environnement et de leur contexte social et culturel, et à les insérer dans les multiples réseaux qui structurent l’habitat, l’approvisionnement ainsi que les échanges de biens matériels et d’idées.

L’application des méthodes de l’analyse spatiale empruntées à la géographie est intervenue en archéologie dès les années 1970 et est aujourd’hui indissociable des Systèmes d’Information Géographique (SIG) dont les premières utilisations en archéologie ont vu le jour dans les années 1990.

Rodier, Xavier, Olivier Barge, Laure Saligny, Laure Nuninger, et Frédérique Bertoncello. Information spatiale et archéologie. Archéologiques. Errance, 2011.

Favory, François, et Sander Van der Leeuw, éditeurs. Voyage dans l’archéologie spatiale anglo-saxonne. Traduit par Jacqueline Gaudey, Presses universitaires de Franche-Comté, 2016, https://doi.org/10.4000/14oqy.

Costa, Laurent, et Bruno Desachy. « L’approche de l’espace par les archéologues : des pratiques en évolution. » Histoire de la recherche contemporaine. La revue du Comité pour l’histoire du CNRS, no Tome IX-n°2 (décembre 2020): Tome IX-n°2. https://doi.org/10.4000/hrc.4843.

Histoire de l’archéologie

Histoire de l’archéologie

Histoire de l’archéologie

L’histoire de l’archéologie est un sous-domaine de l’histoire des sciences qui, elle même, relève des études des sciences (avec la philosophie et la sociologie des sciences). Selon leurs intérêts, les historiens et historiennes de l’archéologie s’intéressent tant aux transformations des savoirs et méthodes archéologiques, qu’à leurs conditions intellectuelles et matérielles de production, à savoir, les organisations et institutions scientifiques, le financement et l’économie des activités archéologiques, les systèmes relationnels inter-personnels et inter-organisationnels, etc.

Pour en savoir plus :

- La commission d’histoire de l’archéologie de l’Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques : https://histarcheo.hypotheses.org

- Le réseau Histories of Archaeology Research Network https://harngroup.wordpress.com

Calcul et simulation en archéologie

Calcul et simulation en archéologie

Calcul et simulation en archéologie

(Sébastien Plutniak, Arthur Coulon et Philippe Husi)

Le recours aux calculateurs automatiques à des fins archéologiques a une longue histoire, qui s’origine au début des années 1950. À l’interface avec l’informatique, ce type de travaux se prolonge aujourd’hui en tirant parti des nombreuses ressources informatiques disponibles, qu’il s’agisse :

- des logiciels d’analyse de réseaux (Gephi, igraph) ou de modélisation multi-agent (NetLogo),

- des langages de programmation dits de haut niveau (notamment Python et R) qui facilitent le développement d’applications spécialisées,

- du calcul haute performance et de méthodes d’exploration de modèle (OpenMole), permettant de dépasser les limitations de puissance des ordinateurs personnels.

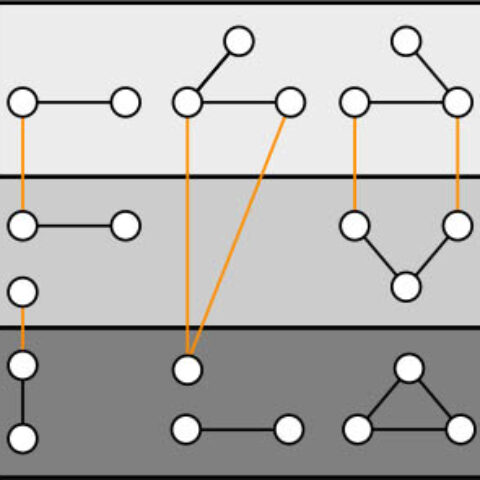

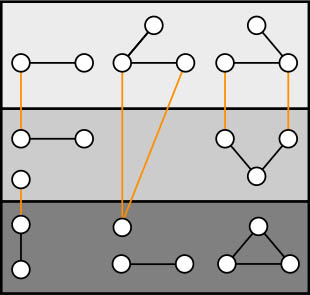

Ces outils et approches sont, par exemple, appliqués à l’analyse des processus concourant à la création de dépôts archéologiques (la fragmentation, le déplacement et la ségrégation d’objets, la création d’unités spatiales telles que les couches stratigraphiques). La bibliothèque R « archeofrag » permet ainsi de mesurer et de simuler ces processus.

Au sein du laboratoire, sont développées plusieurs méthodes statistiques originales spécifiques à l’archéologie disponibles au sein d’un package R (Spartaas) et sous forme d’applications web. Ces méthodes s’étendent de l’analyse exploratoire au machine learning (Intelligence Artificielle).

Pour en savoir plus :

- Le site du chapitre français de l’organisation Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology : https://caafrance.hypotheses.org

- https://github.com/sebastien-plutniak/archeofrag

- Le site de Spartaas : https://spartaas.gitpages.huma-num.fr/r-package/

Les méthodes de prospection archéologique

Les méthodes de prospection archéologique

Les méthodes de prospection archéologique

La prospection archéologique met en œuvre des méthodes pour détecter des vestiges et mieux appréhender leur environnement. Ces méthodes sont complémentaires et précèdent dans certains cas les opérations de terrain (diagnostic, fouilles préventives ou programmées).

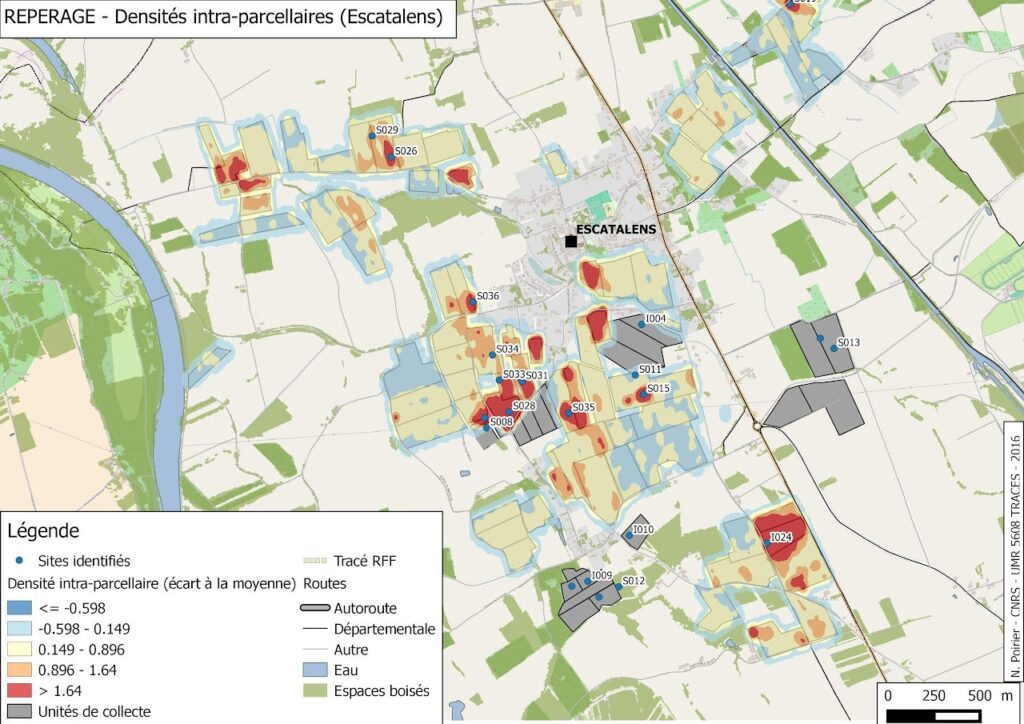

La prospection pédestre consiste en un ramassage d’objets archéologiques dit « mobilier » en surface à la suite des labours dans les champs. Les archéologues progressent suivant des lignes ou des carroyages de façon à repérer les objets collectés dans l’espace étudié. Ainsi des cartes de répartition spatiale par type de mobilier (céramique, terre cuite architecturale, métal, etc..) permettent de localiser de potentiels sites archéologique enfouis, mais aussi de mesurer l’intensité de la mise en valeur agricole ancienne des sols.

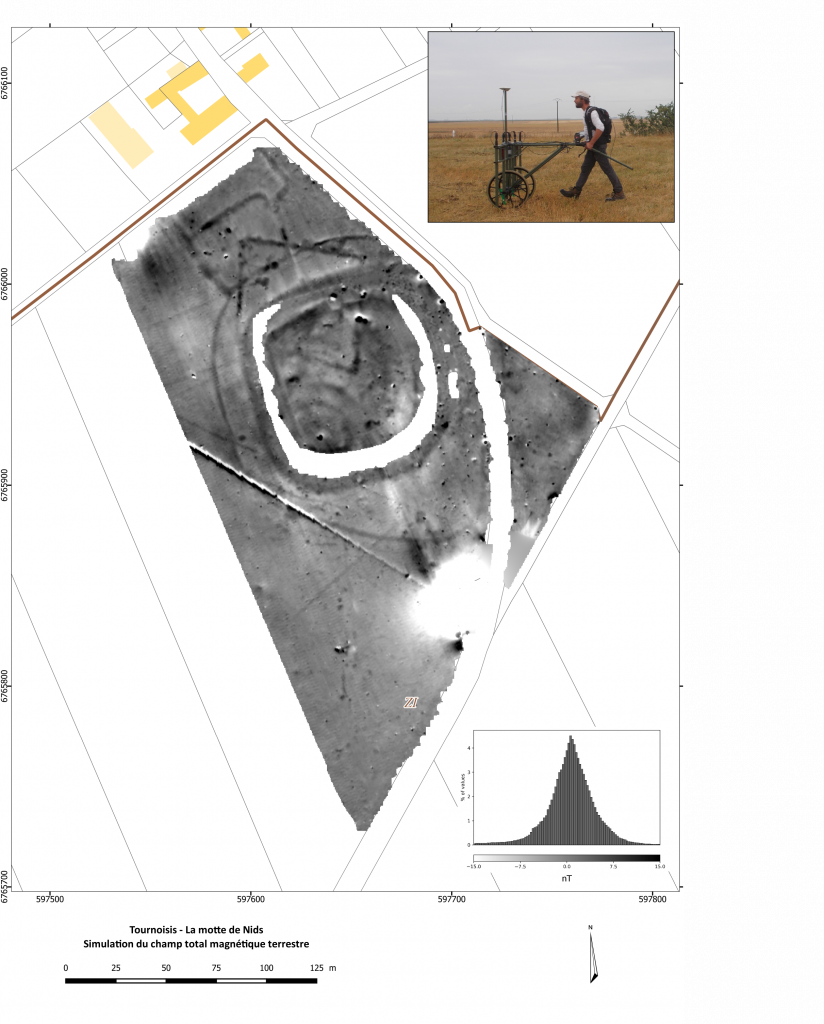

Les prospections géophysiques ont pour objectifs de mesurer les propriétés physiques d’un volume de sol à partir de différents procédés par injection de courant électrique ou impulsion d’ondes magnétiques, électromagnétiques (géoradar) ou élastiques (sismique) dans le sous-sol. Des anomalies sont cartographiées et peuvent être interprétées comme des vestiges anthropiques (fossés, fours, mur…) ou d’origine naturelle (paléochenaux).

Les prospections géotechniques sont dites ponctuelles. Il s’agit d’effectuer des sondages carottés à l’aide d’une tarière manuelle ou un carottier thermique. Les carottes prélevées permettent de caractériser la stratification du sol et de prélever des éléments à étudier ou à dater en laboratoire (pollens, graines, charbons de bois…) Des sondages au pénétromètre dynamique léger au PANDA® sont réalisés pour mesurer la compacité du sous-sol et détecter des couches stratigraphiques.

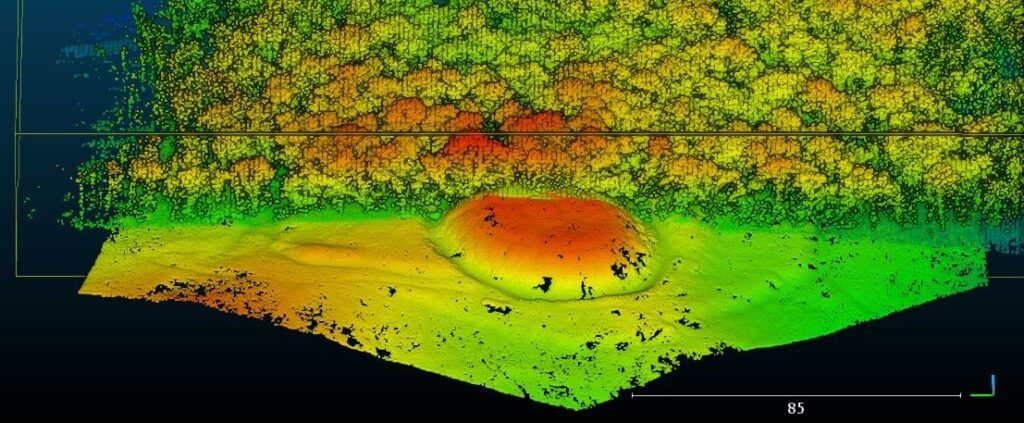

D’autres méthodes produisent des images et sont également exploitées comme la prospection aérienne à basse altitude ou les prospections au LIDAR. Longtemps embarqués par avion, les capteurs nécessaires aux prospections aériennes peuvent aujourd’hui être opérés par drone, permettant plus de souplesse dans les conditions d’intervention.

Le Lidar consiste à émettre depuis le ciel un faisceau laser à haute densité en direction du sol. L’essentiel du signal est bloqué par la végétation, mais une petite partie parvient à atteindre le sol, fournissant ainsi une mesure précise des modelés du terrain. Le traitement informatique de ces données permet, en zone forestière, de virtuellement supprimer les arbres et de produire des cartes des microreliefs conservés, souvent témoins d’activités humaines anciennes (habitats, parcellaires, carrières, charbonnières, etc.) antérieures à l’implantation des espaces boisés.

Pour en savoir-plus :

Laurent-Dehecq 2019 : Utilisation du pénétromètre dynamique léger PANDA® pour la détection et la caractérisation des sols anthropiques en Région Centre-Val-de-Loire

Détecter et caractériser des paléochenaux à partir de sondages carottés, mécaniques et géotechniques.

Nicolas Poirier, Florent Hautefeuille, Anna Luiza Rezende Ladeia et Émile Hautefeuille, « Archeotracker », Les nouvelles de l’archéologie [En ligne], 155 | 2019, mis en ligne le 06 septembre 2019, consulté le 29 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/nda/5565

Poirier, Nicolas, François Baleux, et Carine Calastrenc. « The mapping of forested archaeological sites using UAV LiDaR. A feedback from a south-west France experiment in settlement & landscape archaeology ». Archéologies numériques 4, no 2 (2020). https://doi.org/10.21494/iste.op.2020.0556.

——-

Amélie Laurent-Dehecq, ingénieure de recherche au CNRS

L’archéologie urbaine

L’archéologie urbaine

L’archéologie urbaine

L’archéologie urbaine propose d’étudier les villes sur la longue durée depuis leur création jusqu’aux périodes récentes. Elle met en œuvre l’ensemble des techniques et méthodes de fouille pour aborder des dépôts stratigraphiques complexes généralement de plusieurs mètres d’épaisseur et mobilise l’ensemble des autres sources conservées à partir du Moyen Âge. Pour les villes du nord de la Gaule, cela concerne essentiellement, mais pas exclusivement, les chefs-lieux de cité et les agglomérations secondaires mis en place après la conquête et également des villes nouvelles, petites ou non, créés plus récemment à partir d’un pôle religieux ou de défense. Les antécédents gaulois ou plus récents comme les contextes géomorphologiques sont également recherchés et documentés. L’archéologue se propose à partir de toutes ces données de saisir les processus complexes de la « fabrique urbaine » et d’identifier les interactions entre l’espace et la société sur le temps long. Tours est un cas d’école dans le domaine de l’archéologie urbaine car cette ville bénéficie depuis plus de 40 ans de travaux de recherche au sein du Laboratoire Archéologie et Territoires.

Anne-Marie Jouquand,

Ingénieure chargée de recherche à l’Inrap

Vue du chantier de la rue Gambetta à Tours © F. Champagne, Inrap

L’archéologie préhistorique

L’archéologie préhistorique

L’archéologie préhistorique

L’archéologie préhistorique concerne l’étude des traces matérielles d’activités humaines lorsqu’il nous est impossible de les étudier à partir de matériaux langagiers (oraux ou écrits). Ces études visent ainsi à mieux connaître les sociétés actives avant l’invention de l’écriture mais, aussi, celles à propos desquelles les textes sont inexistants. Les archéologues préhistoriens et préhistoriennes travaillent souvent étroitement avec des spécialistes de nombreux domaines permettant de mieux comprendre les environnements des traces d’activités étudiées : géoarchéologues, palynologues (spécialistes des pollens), paléontologues (spécialiste des faunes fossilisées, pour les périodes les plus anciennes), etc.

L’architecture navale préhistorique (Michel Philippe)

Sur les littoraux comme sur les eaux intérieures européennes, l’usage d’embarcations ne fait pas de doute, depuis 10 000 ans au moins (Mésolithique), si on se fonde sur les preuves directes : pagaies et épaves. Il pourrait remonter bien avant, d’après les preuves indirectes (indices de déplacements côtiers et insulaires), mais notre perception est limitée par l’ennoyage des côtes et de vastes portions de terre, consécutif à la dernière déglaciation.

Sur cette très longue durée, de nombreux types de bateaux ont probablement co-existé, que ce soient des pirogues monoxyles ou des embarcations composites, à l’architecture fondée sur l’exploitation des ressources végétales et animales offertes localement : armature végétale et coque en peaux ; coque en écorce ; bateaux de gerbes végétales assemblées, radeaux. À partir du IIe millénaire avant notre ère, des bateaux de planches assemblées ont pris leur essor, promis à un bel avenir.

Comme tous les autres bassins fluviaux, le bassin de la Loire a sans doute connu cette variété d’embarcations. Mais elle ne se laisse pas aisément approcher, vue la rareté des vestiges répertoriés dans l’enregistrement archéologique, exclusivement constitués par quelques pirogues monoxyles (qui se conservent mieux, vu leur forte masse ligneuse).

Faute de données issues des épaves, c’est donc une démarche prospective [[Lien vers PDF]] consistant à ouvrir et à délimiter le champ des possibles à partir des référentiels archéologiques, ethnologiques, techniques et environnementaux qui nous permet de cerner quels types d’embarcations ont pu alors exister.

En se basant sur le référentiel établi par cette démarche, une approche expérimentale permet de tester les hypothèses.

Expérimentation d’un bateau en peau

Archéologie paléolithique en Touraine (Jean-Claude Marquet)

Si des sites du Paléolithique existent partout en Touraine, c’est surtout dans le sud du département que des gisements remarquables ont été découverts. Ils sont là grâce à la disponibilité de la matière première (des dalles de silex) nécessaire pour tailler les outils : l’abri Reignoux, le site des Roches à Abilly, le site de Bénagu à Chaumussay, le site des Maitreaux à Bossay-sur-Claise. Tous ces sites et bien d’autres sont présentés au musée du Grand-Pressigny dont la visite doit se compléter par celle de l’Archéolab à Abilly, 5 km plus loin, pour comprendre comment s’effectue la fouille d’un site archéologique.

Enfin, dans la vallée de la Loire, à Langeais, la grotte de La Roche-Cotard, découverte en 1912, dont l’étude a repris en 2008, classée Monument Historique en 2021, est un site exceptionnel puisque c’est, aujourd’hui, la plus ancienne grotte ornée connue. La grotte a été fermée il y a 57 000 ans, l’ornementation de cette grotte est due à Neandertal puisque nous (Homo sapiens) nous ne sommes arrivés en Touraine qu’il y a 40 000 ans.

Grotte de La Roche-Cotard. Le panneau triangulaire (hauteur : 40 cm). Auteur : Emilie Lesvignes

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny (Laure-Anne Millet-Richard)

Venir au musée du Grand-Pressigny, c’est partir à la rencontre d’un pan entier de la Préhistoire. Loin des clichés, les riches collections du musée invitent à explorer les aspects sociaux, techniques et économiques de la Préhistoire, avec une attention particulière portée au phénomène qui fait la notoriété de la Touraine sur le plan archéologique : les silex du Grand-Pressigny.

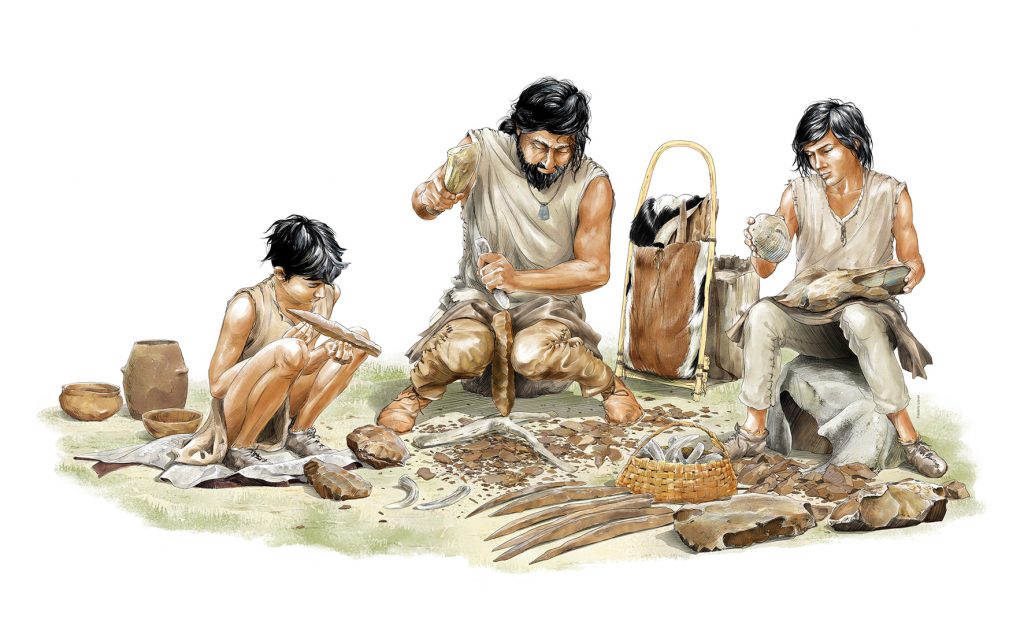

Plasticienne : E. Daynes/Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny

Illustration : F. Lieval/Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny

Pour en savoir plus :

- Le site du Musée : https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

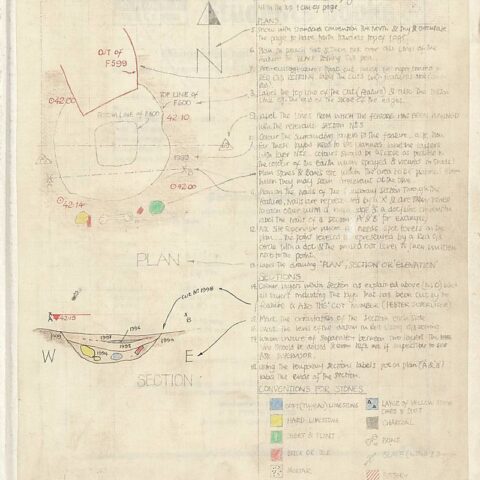

Archéologue spatiale au Paléolithique (Gwénaëlle Moreau)

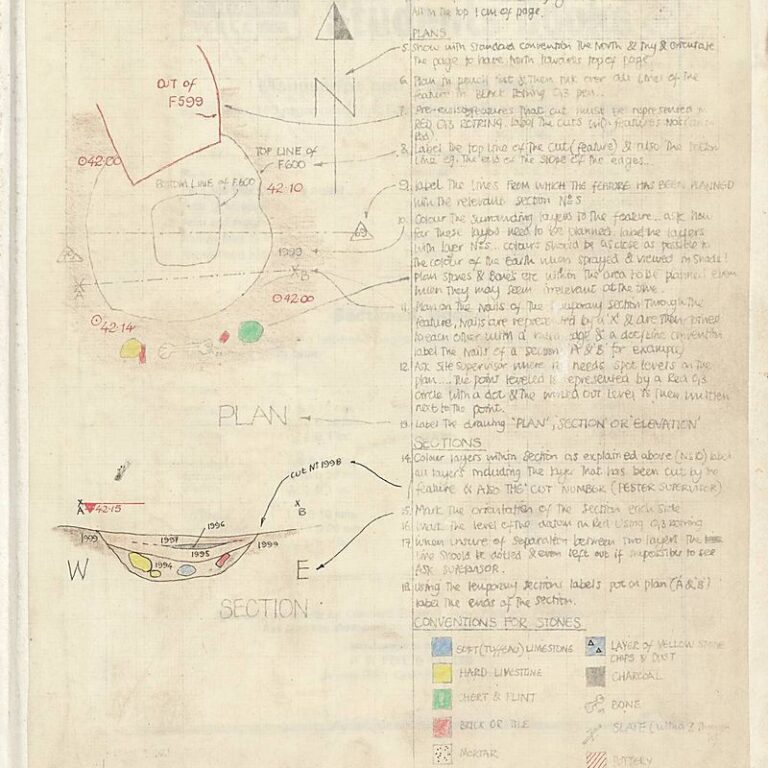

L’archéologue spatial·e travaille à la frontière entre deux disciplines : l’archéologie et la géomatique. Il/elle étudie les différents aspects du comportement des groupes humains du passé dans l’espace. Cette discipline amène à travailler à plusieurs échelles d’études : la plus grande est celle des dynamiques de peuplement humaines et la plus petite celle de l’espace de vie de quelques personnes. Le travail de l’archéologue spatial·e commence sur le terrain avec l’enregistrement des données spatiales. N’oublions pas que, par nature, les fouilles archéologiques détruisent le contexte des vestiges. Il est donc primordiale d’enregistrer un maximum d’informations dont, l’une des plus fondamentales : leur position dans l’espace. Ce qui fait souvent de ces spécialistes, les gardien·ne·s du bon enregistrement des données archéologiques. Pour la Préhistoire, décrire l’organisation spatiale d’un site archéologique, c’est identifier les différentes aires d’activités humaines : leur position relative, leur nombre, leur fonction. Dans ce but, l’archéologue spatial·e pourra déployer toute une série d’outils issus de la géomatique : analyses spatiales, Système d’Information Géographique…etc. Parmi les grandes problématiques de recherche abordées en archéologie spatiale au Paléolithique : la place et l’utilisation des foyers au sein de l’espace de vie ; l’organisation spatiale des aires d’activités de boucherie et de taille d’outils qui diffère selon des facteurs environnementaux (périodes glaciaires/interglacières, abri sous-roche/plein air…etc) ; organisation et réorganisation de l’espace de vie lors d’occupation de longue durée.

Pour en savoir plus :

- Article de G. Moreau : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X21004089

Asie du sud-est insulaire et Pacifique sud (Sébastien Plutniak)

L’archéologie de l’aire indo-pacifique présente de nombreuses caractéristiques et problèmes spécifiques, dont :

- les questions relatives aux premiers peuplements humain, considérant que cette zone du monde comporte à la fois des attestations d’activité humaines parmi les plus anciennes (vers 70 000 ans pour les premières attestations humaines dans l’actuelle Indonésie, de l’art rupestre daté d’il y a environ 40 000 ans à Bornéo, encore, des traces d’agriculture dès il y a 9 000 ans à Kuk en Nouvelle-Guinée), et inclue les dernières régions du monde ayant été peuplées (l’actuelle Nouvelle-Zélande, vers 1200 de notre ère).

- Des espaces de diversités naturelles et culturelles parmi les plus importants du monde (notamment en Nouvelle-Guinée), et soumises à d’importantes menaces aujourd’hui.

- De forts endémismes (en Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande, dans les Marquises, etc.) et des frontières biogéographique importantes, telles que la ligne de Wallace pour les faunes et flore, ou la distinction entre hautes et basses terres en Nouvelle-Guinée.

- Une information archéologique souvent très faible, peu de sites connus ou publiés.

- Des contextes d’exercice de l’archéologie souvent difficiles, qu’il s’agisse de milieux tropicaux, insulaires, ou d’altitude (en Nouvelle-Guinée).

Pour en savoir plus :

- La mission archéologique française à Bornéo : https://kaltim.hypotheses.org

- Le « Papuan Past Project » : https://papuanpast.hypotheses.org

2,5 et 3D en archéologie

2,5 et 3D en archéologie

2,5 et 3D en archéologie

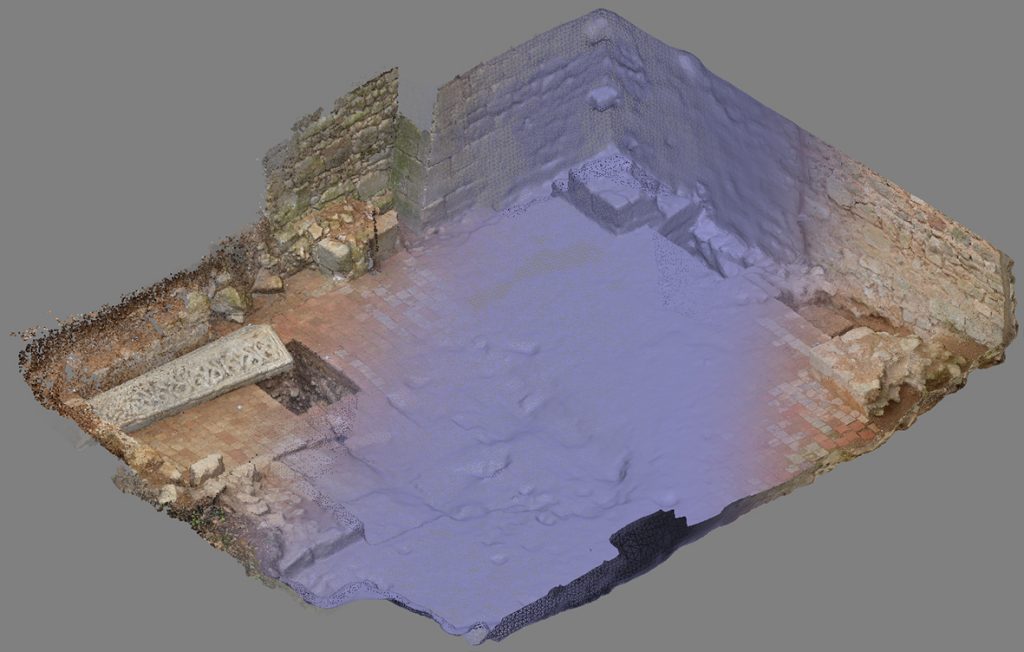

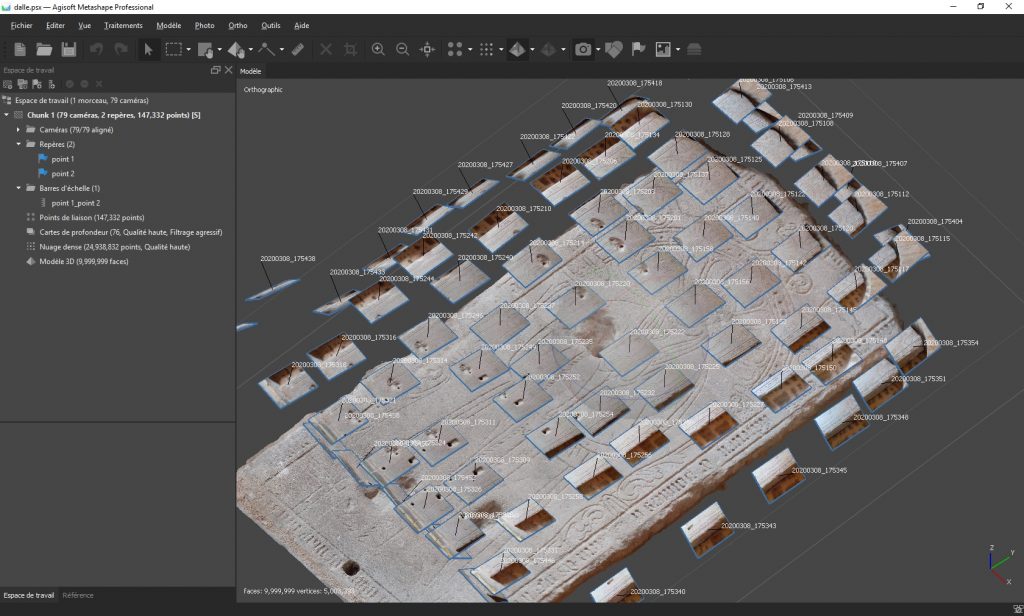

Depuis une dizaine d’années, les technologies 2,5 et 3D font partie de la boîte à outils de l’archéologue. La lasergrammétrie, la photogrammétrie et la RTI (Reflectance Transformation Imaging) sont ainsi différentes techniques employées pour le relevé et l’analyse d’objets archéologiques de nature et dimensions très diverses, qu’il s’agisse d’une pièce de monnaie ou d’un monument (bâtiment civil, église, château, etc.), voire d’un site dans sa totalité. Leur usage doit être considéré par rapport aux techniques d’investigation traditionnelles et toujours répondre à des problématiques de recherche ou de conservation (exhaustivité ou précision d’un relevé par exemple).

La RTI est employée pour les petits objets (pièces de monnaie, céramiques, inscriptions et graffitis) et consiste à prendre une série de clichés depuis un point fixe en faisant varier la source lumineuse suivant un protocole particulier. Un logiciel dédié permet, entre autres, de virtuellement faire varier l’éclairage, de sorte à mettre en évidence des micro-traces ou les inscriptions partiellement effacées par exemple.

La lasergrammétrie permet, à l’aide d’un scanner laser sur trépied ou porté à la main, d’obtenir un nuage de points qui constitue un véritable double numérique d’un objet, avec une précision millimétrique. La photogrammétrie permet également de créer un nuage de points tout aussi précis, à partir de photographies qui doivent être prises suivant un protocole spécifique à l’objet numérisé et au logiciel utilisé. Le nuage de points peut ensuite être maillé (les points sont reliés de sorte à former des triangles) et texturé (application de la couleur sur la surface créée). Les modèles 3D réalisés peuvent faire l’objet de traitement 3D pour mettre en évidence des reliefs par exemple ; des ortho-images (plans, coupes, élévations) peuvent aussi en être extraites pour servir d’illustrations ou de base à un dessin archéologique annoté.

Daniel Morleghem

La géoarchéologie

La géoarchéologie

La géoarchéologie

Nos ancêtres vivaient dans des environnements spécifiques et ont participé, avec la nature, à le modeler. Selon leur localisation à la surface du globe, dans la montagne ou dans la plaine, près d’une vallée ou sur un plateau, sous climat tempéré, semi-aride ou tropical, les populations passées ont connu des conditions de vies particulières. En développant leurs activités dans ces conditions, elles ont contribué à façonner un paysage original. La géoarchéologie a pour objet la mise en évidence de ce paysage à l’aide de méthodes et de techniques variées, dans le cadre de fouilles, de prospections ou bien d’études territoriales.

L’approche géomorphologique se fonde sur les cartes, Le LIDAR, les photographies aériennes et sur un important travail de terrain pour rechercher dans l’environnement actuel les traces des paysages du passé. En étudiant les formes du relief et les archives sédimentaires, qui enregistrent une partie de l’histoire environnementale des territoires, on cherche à produire l’image la plus précise possible des paysages du passé.

Jean-Baptiste Rigot

L’archéologie antique

L’archéologie antique

L’archéologie antique

L’archéologie des périodes historiques, spécialiste de l’Antiquité, étudie les sociétés qui entrent dans l’Histoire. Le spécialiste de l’Antiquité dispose donc de textes en plus des vestiges matériels qu’il met au jour lors de ses fouilles pour reconstituer l’histoire des sociétés humaines anciennes comme les civilisations grecque ou romaine. Souvent spécialisé dans une aire géographique et une ère chronologique, comme la Gaule romaine, il mobilise toutes les méthodes de l’archéologie et multiplie les approches pour mener ses recherches et aborder, par exemple, les réseaux de villes, les voies romaines, les établissements agricoles, les pratiques funéraires, la construction ou l’économie et l’artisanat. Pour cela, il travaille au quotidien à partir de fragments d’objets, de vestiges de bâtiments, d’images du sous-sol obtenues par prospection géophysique, dans un dialogue constant avec ses collègues spécialistes du mobilier ou du paléoenvironnement pour viser une histoire totale des sociétés mais aussi du paysage de l’Antiquité.

Florian Baret, Maître de conférences d’Archéologie antique

L’archéologie agraire

L’archéologie agraire

L’archéologie agraire

Dès le Néolithique, agriculture et élevage sont les activités économiques fondamentales de toutes les sociétés. Les paysans exploitent la terre, modèlent les paysages, aménagent les territoires. Ils labourent, ils plantent, ils creusent fosses et fossés, ils élèvent talus et digues, ils drainent ou irriguent, ils défrichent… Durant des millénaires, les hommes déplacent une quantité extraordinaire de matériaux, érodant le sol par ici, accumulant les sédiments par là, contribuant à façonner les paysage, à l’image des crêtes de labour encore visibles aujourd’hui.

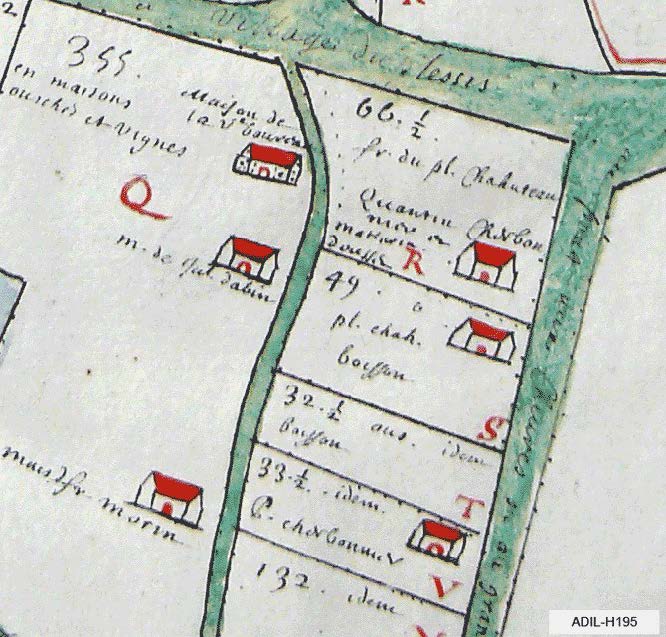

Archéologie agraire, archéologie du paysage ou archéogéographie sont des disciplines proches permettant de détecter et interpréter les vestiges de ces activités agraires, en combinant si possible les données de fouille, les photographies aériennes, les images satellitaires, les données LIDAR et les sources planimétriques.

Ces approches permettent de comprendre le fonctionnement de ces sociétés de laboureurs et d’éleveurs, la dynamique des réseaux viaires, le fonctionnement des champs, l’économie forestière, les paysages viticoles et les organisations pastorales du passé.

LETURCQ S. – La viticulture médiévale et moderne, in E. Zadora-Rio (dir.) – Atlas Archéologique de Touraine, Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, 53, FERACF, Tours, 2014.URL : http://a2t.univ-tours.fr/notice.php?id=100, 2012 (consulté le 29 janvier 2026).

POIRIER N. – Les plans seigneuriaux, in E. Zadora-Rio (dir.) – Atlas Archéologique de Touraine, Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, 53, FERACF, Tours, 2014.URL : http://a2t.univ-tours.fr/notice.php?id=30, 2009 (consulté le 29 janvier 2026).

Samuel Leturcq et Nicolas Poirier

Archéozoologie

Archéozoologie

Archéozoologie

L’archéozoologue étudie les restes animaux issus des sites archéologiques : les ossements de mammifères, les arêtes de poissons, les coquilles de mollusques, les fragments d’insectes. Ces vestiges constituent une source d’information privilégiée pour accéder à l’histoire des sociétés humaines – tout au long de la Préhistoire et de l’Histoire – car les relations matérielles, économiques, sociales et symboliques avec le monde animal traduisent les comportements profonds des sociétés. Ils documentent aussi la co-évolution entre l’homme et son environnement, ou des changements du climat. L’étude de faune passe par différentes étapes techniques, combine sciences de l’homme, de la vie et de la terre, mais commence par une identification spécifique des espèces représentées dans l’ensemble faunique. Cette démarche nécessite de travailler au sein d’une collection de comparaison, une ostéothèque, telle celle présente à Tours.

Marie-Pierre Horard-Herbin

La photographie en archéologie

La photographie en archéologie

La photographie en archéologie

La photographie en archéologie couvre un vaste champ d’applications et de techniques (photo aérienne, proxi-photographie, photo de fouille, photo de collection …). De la vue d’ensemble au petit objet, elle est un outil documentaire, scientifique et de médiation culturelle. Mémoire de la fouille archéologique, elle fait partie intégrante des techniques de relevés. Elle permet également l’analyse d’objets en 3D grâce à la photogrammétrie.

Photo : Corinne scheid, Technicienne CNRS

L’archéologie de la construction en bois

L’archéologie de la construction en bois

L’archéologie de la construction en bois

L’archéologue spécialiste du bois s’intéresse aux architectures à poteaux plantés du Néolithique au haut Moyen Âge, et aux charpentes conservées en élévation (charpente de comble, pans de bois, beffrois…) pour les périodes médiévales, modernes et contemporaines. Elle aborde les questions liées au bois d’œuvre et aux ressources forestières (types d’arbres utilisés, sylviculture, approvisionnement…), aux techniques de charpenterie (chantier, taille des bois, marquages, outils, tracés d’épure, levage…) et à l’évolution des structures sur le temps long. Les méthodes d’approches sont les suivantes : archéologie du bâti, fouille, ethnographie, reconstruction expérimentale.

Photo : Frédéric Epaud, Directeur de recherche au CNRS

L’archéologie du Moyen Âge

L’archéologie du Moyen Âge

L’archéologie du Moyen Âge

L’archéologie des périodes historiques, qui inclut aujourd’hui non seulement le Moyen Âge mais aussi l’époque moderne et l’époque contemporaine, obéit aux mêmes règles que l’archéologie des périodes plus anciennes mais se distingue par l’utilisation d’autres sources, écrites, planimétriques et iconographiques, qui sont de plus en plus nombreuses au fil des siècles. A partir de l’Antiquité mais plus encore du Moyen Âge, en Europe du Nord-Ouest, l’archéologie porte non seulement sur des sites enfouis mais aussi sur des constructions en élévation de toute nature (lieux de culte, résidences aristocratiques, monastères etc.).

Photo : Elisabeth Lorans, Professeur d’Archéologie médiévale

La céramologie

La céramologie

La céramologie

C’est une spécialité de l’archéologie dont la vocation est l’étude de la poterie c’est-à-dire de la vaisselle en terre cuite retrouvée en très grande quantité dans les fouilles archéologiques. En effet, la richesse de cette source matérielle vient du fait qu’elle est indestructible, omniprésente dans les dépôts anthropiques, avec des changements typologiques rapides pour un produit courant de la vie domestique utilisé par tous. Le céramologue commence donc par construire une typologie en classant les nombreux tessons par groupe technique (production) et par forme de récipient, pour ensuite les enregistrer dans une base de données et dessiner et photographier les éléments les plus remarquables. Interroger d’importants corpus céramiques à partir d’une typologie établie permet déjà de dater les niveaux archéologiques donc de mieux appréhender la chronologie du site, puis de répondre à des questions historiques. Ces questions concernent les échanges (approvisionnement et diffusion) au travers d’un produit artisanal, le rang social des utilisateurs en observant la qualité des récipients, la transformation de la vaisselle au cours des siècles témoignant des changements d’habitudes de table (voir l’article sur la céramothèque de Tours, onglet ressources).

Photo : Philippe Husi, Ingénieur de recherche CNRS

L’anthropologie

L’anthropologie

L’anthropologie

L’anthropologue étudie les restes osseux humains découverts sur les sites archéologiques. L’os, de par sa composition, un alliage de matière minérale et organique, se conserve très longtemps dans le sol si la composition chimique du milieu s’y prête ce qui est généralement le cas en Touraine. Ce type de découvertes résulte de la constitution, par les populations du passé, de sépultures, c’est-à-dire de dépôts de corps de défunts dans un contexte de funérailles qui témoignent de l’attention porté par un groupe à ses morts. Les premiers témoignages de sépultures sont très anciens puisqu’ils remontent à 100 000 ans avant notre ère au Proche Orient et depuis cette date, deux grands modes de traitement des corps peuvent être identifiés : la crémation et l’inhumation.

Ainsi, l’anthropologie se déploie dans deux grands champ d’analyse : l’étude des pratiques funéraires d’une part et celle des restes osseux humains en tant que porteurs direct d’informations sur l’individu (sexe, âge au décès, état sanitaire…).

Le premier champ de l’analyse vise à restituer, le plus fidèlement possible, les gestes funéraires qui ont entourés les défunts, que ce soit au moment de la préparation du corps, au moment de la constitution de son sépulcre ou lors de la réouverture de celui-ci. En effet, deux grands types de dépôt des restes sont connus : le dépôt primaire lorsque le lieu initial de dépôt du défunt est sa sépulture définitive et le dépôt secondaire lorsque, après une phase de décharnement, les restes osseux sont déplacés (totalement ou partiellement) vers le lieu de la sépulture définitive.

Le deuxième champ d’analyse permet de rassembler de nombreuses informations sur le défunt. En premier lieu, son âge au décès et son sexe ce qui permet d’analyser le recrutement des ensembles funéraires fouillés : “Qui y accède ?”, “Toutes la population ou une sélection ?”. L’analyse des restes osseux documente aussi l’état sanitaires des individus : pathologies, indicateurs de retards de croissance ou de malnutrition, santé buccodentaire… Enfin, depuis quelques années les analyses physico-chimiques peuvent nous informer sur le régime alimentaire des populations du passé, leur mobilité au cours de la vie, leur patrimoine génétique.

Mathieu Gauthier

Structuration et publication des données

Structuration et publication des données

Structuration et publication des données

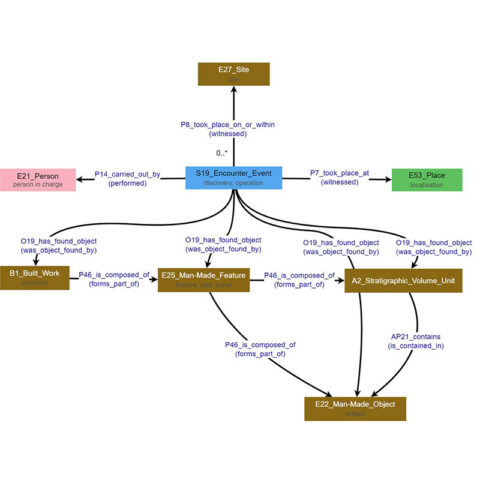

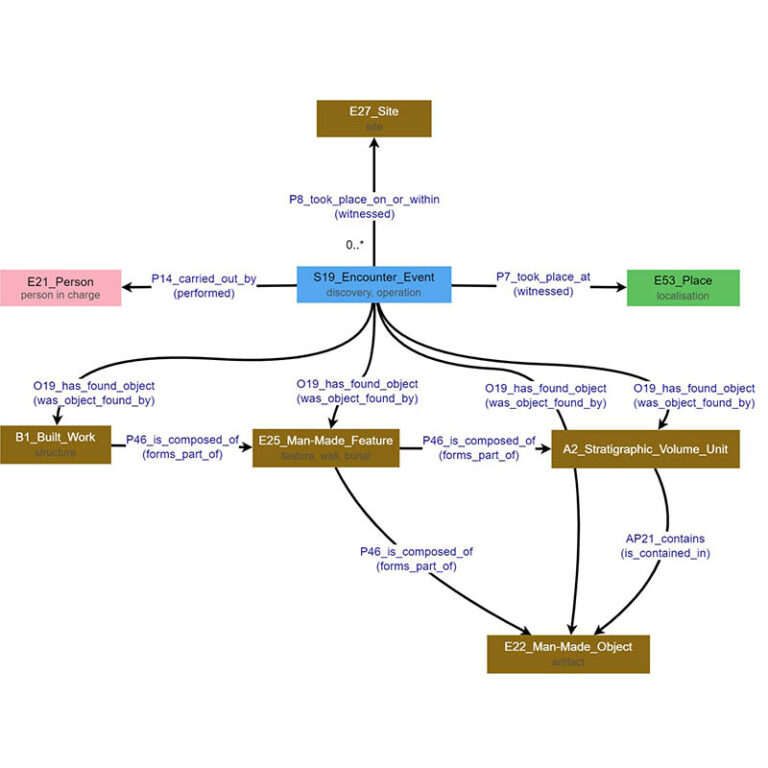

Aujourd’hui, le travail et les méthodes relatifs à la structuration des données archéologiques ne vise plus uniquement des objectifs d’analyse mais recouvre également des objectifs relatifs à leur partage et à leur conservation. Les principes FAIR (selon lesquels les données doivent être Faciles à trouver, Accessibles, Interopérables, et Réutilisables) résume le vaste mouvement international en faveur d’un meilleur partage et d’une meilleure valorisation à court et long terme des données scientifiques. Nos travaux s’inscrivent diversement dans ce mouvement, auquel il contribue tant localement que nationalement et internationalement.

Le consortium MASA (Olivier Marlet)

Le Consortium MASA (Mémoires des Archéologues et des Sites Archéologiques) œuvre à la diffusion des outils et bonnes pratiques relatifs à la structuration, à la publication et à la conservation des données archéologiques. Il accompagne ainsi les chercheurs vers l’Open Science.

Pour en savoir plus, voir :

OpenArchaeo (Olivier Marlet)

À l’heure de la Science Ouverte, déployer les données archéologiques sur le Web sémantique apparait comme la solution la plus pertinente pour les partager tout en permettant de les réutiliser ou de les croiser avec d’autres corpus. Dans le cadre du Consortium MASAplus, une plateforme Web sémantique spécifique aux données archéologiques a été mise en place : OpenAchaeo, cette plateforme s’appuie sur

Pour en savoir plus :

Modélisation sémantique (Olivier Marlet)

Le Web sémantique implique de porter un regard différent sur la structuration de nos données et d’aller au-delà des bases de données relationnelles. L’ontologie est un outil adapté à cette structuration sémantique et il existe à l’échelle international l’ontologie du CIDOC CRM (Modèle Conceptuel de Référence du Comité International pour la Documentation) qui permet de modéliser efficacement les données patrimoniales. Un jeu de carte a été mis en place pour faciliter l’apprentissage de cette ontologie, sous deux versions : en ligne (Onto Match Game) ou à imprimer.

Pour en savoir plus :

- Qu’est-ce que le CIDOC-CRM : https://cidoc-crm.org/

- Se former au CIDOC en ligne : https://ontomatchgame.huma-num.fr/

- Se former au CIDOC avec le jeu de carte imprimé : https://ontomatchgame.huma-num.fr/papercards/

L’écosystème archeoViz (Sébastien Plutniak)

L’écosystème archeoViz est une solution décentralisée pour la promotion et l’exploration de données archéologiques spatialisées, qu’il s’agisse d’objets découverts sur le terrain, de sites archéologiques, ou de résultats de datation. Cet écosystème logiciel (libre et gratuit) se compose d’archeoViz et d’archeoViz Portal. archeoViz est une application permettant de déployer en ligne un outil d’exploration visuelle et statistique à propos d’un jeu de données particulier. archeoViz Portal est un catalogue interactif référençant les cas d’usages d’archeoViz. L’ensemble est conçu pour inciter et promouvoir la publication des jeux de données archéologiques de manière ouverte, pérenne, visible et rigoureusement décrite.

Pour en savoir plus :