Jéremy Rollin

Les insectes archéologiques des puits anciens : des bios indicateurs de gestion des ressources agro-pastorales de la tène finale à la fin de l'ANtiquité

Curriculum Vitae

Diplômé d’un master Évolution, Patrimoine naturel et Société parcours Quaternaire, Préhistoire et Bioarchéologie du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris où je me suis spécialisé en archéoentomologie en 2017, j’ai effectué de nombreuses études pour divers organismes avant de débuter ma thèse en 2021.

PARCOURS DE THÈSE

Dans mes travaux de recherche, je m’intéresse aux restes d’insectes conservés dans les puits archéologiques. Ces structures, bien que parfois complexes, présentent l’avantage d’être fréquentes sur les sites fouillés en plus de permettre une conservation optimale des vestiges organiques grâce aux conditions anoxiques qui y résident.

Photographies du puits 1375 et des madriers en place, site de Magny-Cours © G.Rocque

Plus précisément, je m’intéresse aux transitions agropastorales qui ont eu lieu entre la fin du second âge du Fer (-130 à – 25 BC) et l’Antiquité romaine. Pour cette période, la question de la productivité agricole est au cœur des transformations majeures visibles dans l’occupation des différentes régions des Gaules. Le développement et la démocratisation de la métallurgie du fer, permettant une productivité accrue par l’utilisation d’outils plus efficaces, la mise en réseau de fermes, l’adoption de méthodes plus extensives accompagnées de défrichages ou encore l’essor des blés nus, céréales nécessitant un apport particulier de nutriments, ne sont que quelques-unes des nombreuses mutations du système agraire qui se déroulent dans un contexte d’essor démographique.

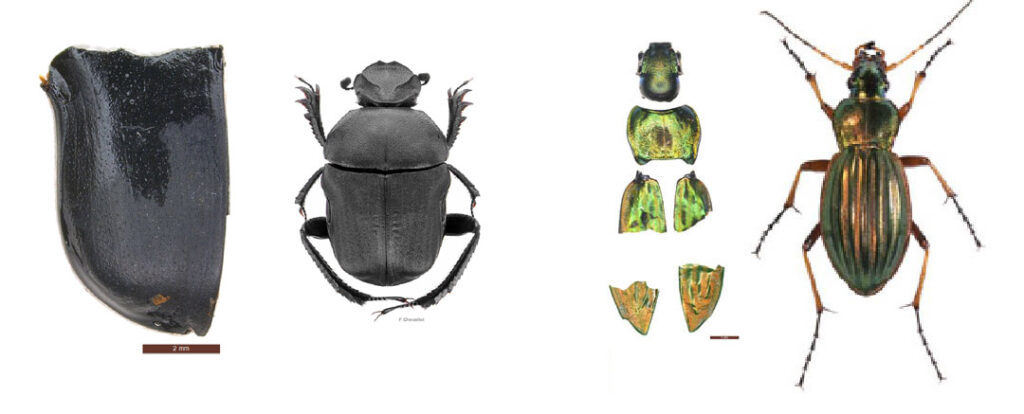

Les études actuelles montrent qu’il est possible de renseigner l’impact de nos pratiques agricoles avec certains groupes modèles tels que les carabes, les coprophages ou encore les phytophages, souvent ravageurs de cultures. À partir de cette documentation, il est donc logique d’imaginer que les changements de pratiques agricoles pour les périodes anciennes soient en partie interprétables en étudiant les associations d’insectes subfossiles.

L’objectif de ma thèse est donc de (1) comprendre le piégeage et l’échantillonnage des populations anciennes d’insectes au sein des puits afin de mieux comprendre la documentation qu’ils nous apportent, de (2) décrire les pratiques humaines en fonction des associations d’espèces présentes et enfin (3) de mettre en place une méthode permettant de comparer les différences entre les sites archéologiques à partir des différents traits fonctionnels représentés. Ces travaux s’appuient sur une stratégie combinant l’identification morphologique des vestiges d’insectes, les méthodes statistiques de l’écologie des populations ainsi que la mise en place de nouveaux outils paléogénomiques à partir de l’ADN ancien sédimentaire.

Gymnopleurus sp. cf : geoffroyi/mopsus à gauche et Carabus auratus lotharingus à droite, Vieille-Toulouse, chemin de Borde-Basse © J.Rollin

Directeur(s) de thèse: Husi Philippe Roure-Horard Marie-Pierre