L’archéologie préhistorique

L’archéologie préhistorique concerne l’étude des traces matérielles d’activités humaines lorsqu’il nous est impossible de les étudier à partir de matériaux langagiers (oraux ou écrits). Ces études visent ainsi à mieux connaître les sociétés actives avant l’invention de l’écriture mais, aussi, celles à propos desquelles les textes sont inexistants. Les archéologues préhistoriens et préhistoriennes travaillent souvent étroitement avec des spécialistes de nombreux domaines permettant de mieux comprendre les environnements des traces d’activités étudiées : géoarchéologues, palynologues (spécialistes des pollens), paléontologues (spécialiste des faunes fossilisées, pour les périodes les plus anciennes), etc.

L’architecture navale préhistorique (Michel Philippe)

Sur les littoraux comme sur les eaux intérieures européennes, l’usage d’embarcations ne fait pas de doute, depuis 10 000 ans au moins (Mésolithique), si on se fonde sur les preuves directes : pagaies et épaves. Il pourrait remonter bien avant, d’après les preuves indirectes (indices de déplacements côtiers et insulaires), mais notre perception est limitée par l’ennoyage des côtes et de vastes portions de terre, consécutif à la dernière déglaciation.

Sur cette très longue durée, de nombreux types de bateaux ont probablement co-existé, que ce soient des pirogues monoxyles ou des embarcations composites, à l’architecture fondée sur l’exploitation des ressources végétales et animales offertes localement : armature végétale et coque en peaux ; coque en écorce ; bateaux de gerbes végétales assemblées, radeaux. À partir du IIe millénaire avant notre ère, des bateaux de planches assemblées ont pris leur essor, promis à un bel avenir.

Comme tous les autres bassins fluviaux, le bassin de la Loire a sans doute connu cette variété d’embarcations. Mais elle ne se laisse pas aisément approcher, vue la rareté des vestiges répertoriés dans l’enregistrement archéologique, exclusivement constitués par quelques pirogues monoxyles (qui se conservent mieux, vu leur forte masse ligneuse).

Faute de données issues des épaves, c’est donc une démarche prospective [[Lien vers PDF]] consistant à ouvrir et à délimiter le champ des possibles à partir des référentiels archéologiques, ethnologiques, techniques et environnementaux qui nous permet de cerner quels types d’embarcations ont pu alors exister.

En se basant sur le référentiel établi par cette démarche, une approche expérimentale permet de tester les hypothèses.

Expérimentation d’un bateau en peau

Archéologie paléolithique en Touraine (Jean-Claude Marquet)

Si des sites du Paléolithique existent partout en Touraine, c’est surtout dans le sud du département que des gisements remarquables ont été découverts. Ils sont là grâce à la disponibilité de la matière première (des dalles de silex) nécessaire pour tailler les outils : l’abri Reignoux, le site des Roches à Abilly, le site de Bénagu à Chaumussay, le site des Maitreaux à Bossay-sur-Claise. Tous ces sites et bien d’autres sont présentés au musée du Grand-Pressigny dont la visite doit se compléter par celle de l’Archéolab à Abilly, 5 km plus loin, pour comprendre comment s’effectue la fouille d’un site archéologique.

Enfin, dans la vallée de la Loire, à Langeais, la grotte de La Roche-Cotard, découverte en 1912, dont l’étude a repris en 2008, classée Monument Historique en 2021, est un site exceptionnel puisque c’est, aujourd’hui, la plus ancienne grotte ornée connue. La grotte a été fermée il y a 57 000 ans, l’ornementation de cette grotte est due à Neandertal puisque nous (Homo sapiens) nous ne sommes arrivés en Touraine qu’il y a 40 000 ans.

Grotte de La Roche-Cotard. Le panneau triangulaire (hauteur : 40 cm). Auteur : Emilie Lesvignes

Musée de la Préhistoire du Grand Pressigny (Laure-Anne Millet-Richard)

Venir au musée du Grand-Pressigny, c’est partir à la rencontre d’un pan entier de la Préhistoire. Loin des clichés, les riches collections du musée invitent à explorer les aspects sociaux, techniques et économiques de la Préhistoire, avec une attention particulière portée au phénomène qui fait la notoriété de la Touraine sur le plan archéologique : les silex du Grand-Pressigny.

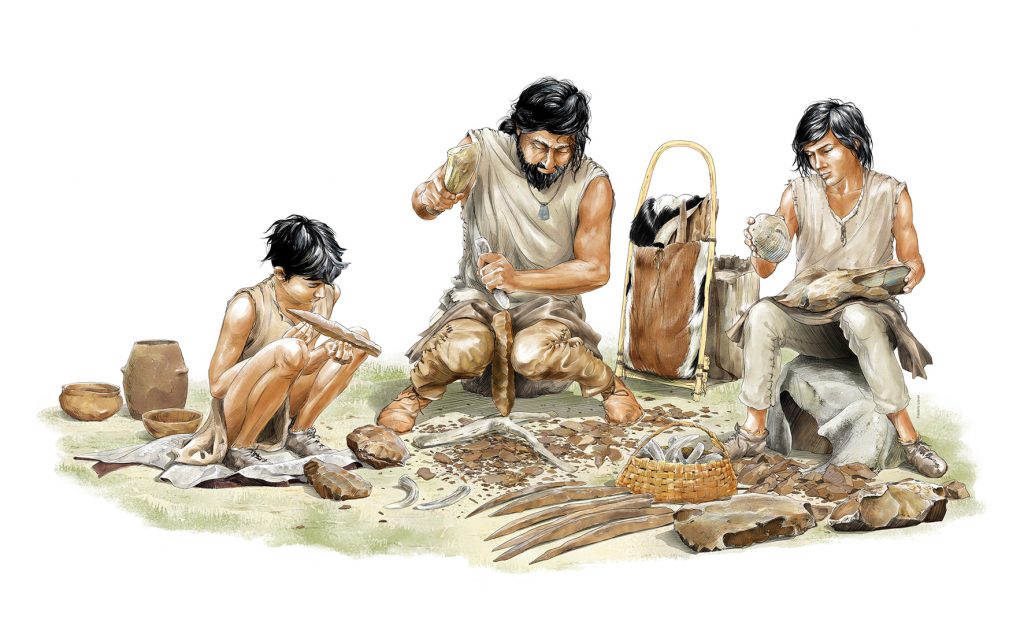

Plasticienne : E. Daynes/Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny

Illustration : F. Lieval/Musée de Préhistoire du Grand-Pressigny

Pour en savoir plus :

- Le site du Musée : https://www.prehistoiregrandpressigny.fr/

Archéologue spatiale au Paléolithique (Gwénaëlle Moreau)

L’archéologue spatial·e travaille à la frontière entre deux disciplines : l’archéologie et la géomatique. Il/elle étudie les différents aspects du comportement des groupes humains du passé dans l’espace. Cette discipline amène à travailler à plusieurs échelles d’études : la plus grande est celle des dynamiques de peuplement humaines et la plus petite celle de l’espace de vie de quelques personnes. Le travail de l’archéologue spatial·e commence sur le terrain avec l’enregistrement des données spatiales. N’oublions pas que, par nature, les fouilles archéologiques détruisent le contexte des vestiges. Il est donc primordiale d’enregistrer un maximum d’informations dont, l’une des plus fondamentales : leur position dans l’espace. Ce qui fait souvent de ces spécialistes, les gardien·ne·s du bon enregistrement des données archéologiques. Pour la Préhistoire, décrire l’organisation spatiale d’un site archéologique, c’est identifier les différentes aires d’activités humaines : leur position relative, leur nombre, leur fonction. Dans ce but, l’archéologue spatial·e pourra déployer toute une série d’outils issus de la géomatique : analyses spatiales, Système d’Information Géographique…etc. Parmi les grandes problématiques de recherche abordées en archéologie spatiale au Paléolithique : la place et l’utilisation des foyers au sein de l’espace de vie ; l’organisation spatiale des aires d’activités de boucherie et de taille d’outils qui diffère selon des facteurs environnementaux (périodes glaciaires/interglacières, abri sous-roche/plein air…etc) ; organisation et réorganisation de l’espace de vie lors d’occupation de longue durée.

Pour en savoir plus :

- Article de G. Moreau : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X21004089

Asie du sud-est insulaire et Pacifique sud (Sébastien Plutniak)

L’archéologie de l’aire indo-pacifique présente de nombreuses caractéristiques et problèmes spécifiques, dont :

- les questions relatives aux premiers peuplements humain, considérant que cette zone du monde comporte à la fois des attestations d’activité humaines parmi les plus anciennes (vers 70 000 ans pour les premières attestations humaines dans l’actuelle Indonésie, de l’art rupestre daté d’il y a environ 40 000 ans à Bornéo, encore, des traces d’agriculture dès il y a 9 000 ans à Kuk en Nouvelle-Guinée), et inclue les dernières régions du monde ayant été peuplées (l’actuelle Nouvelle-Zélande, vers 1200 de notre ère).

- Des espaces de diversités naturelles et culturelles parmi les plus importants du monde (notamment en Nouvelle-Guinée), et soumises à d’importantes menaces aujourd’hui.

- De forts endémismes (en Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande, dans les Marquises, etc.) et des frontières biogéographique importantes, telles que la ligne de Wallace pour les faunes et flore, ou la distinction entre hautes et basses terres en Nouvelle-Guinée.

- Une information archéologique souvent très faible, peu de sites connus ou publiés.

- Des contextes d’exercice de l’archéologie souvent difficiles, qu’il s’agisse de milieux tropicaux, insulaires, ou d’altitude (en Nouvelle-Guinée).

Pour en savoir plus :

- La mission archéologique française à Bornéo : https://kaltim.hypotheses.org

- Le « Papuan Past Project » : https://papuanpast.hypotheses.org